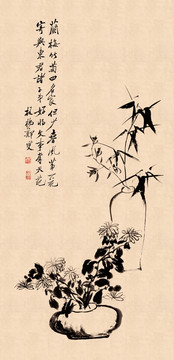

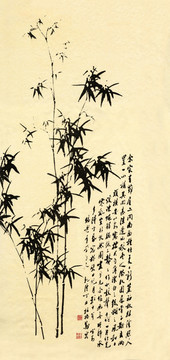

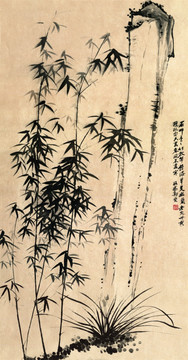

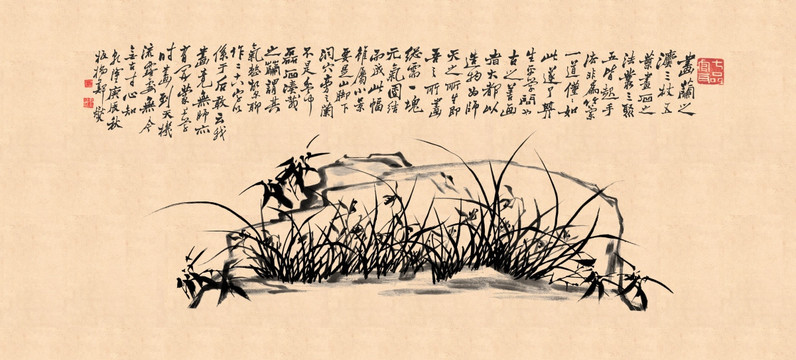

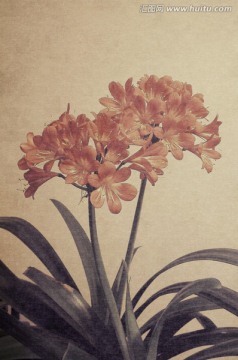

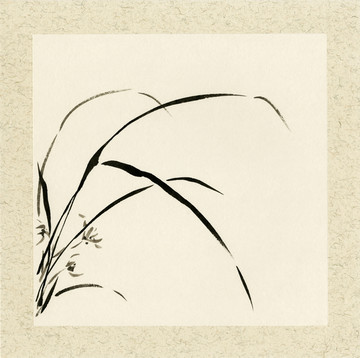

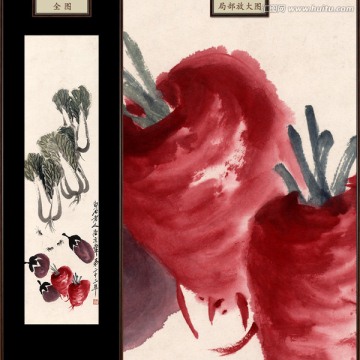

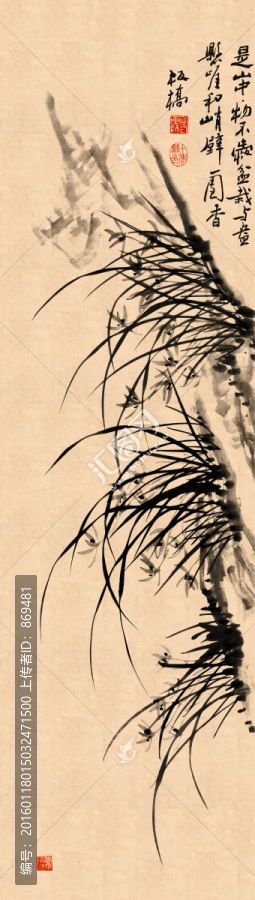

鄭板橋(1693-1765),原名鄭燮,字克柔,號理庵,又號板橋,人稱板橋先生,江蘇興化人,祖籍蘇州。康熙秀才,雍正十年舉人,乾隆元年(1736年)進士。官山東范縣、濰縣縣令,有政聲,后客居揚州,以賣畫為生。為“揚州八怪”之一,其詩、書、畫世稱“三絕”,擅畫蘭竹, 次則蘭、石,但也畫松畫菊,是清代比較有代表性的文人畫家。

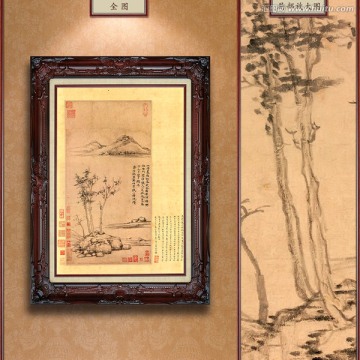

鄭板橋善畫竹、蘭、石、松、菊等,而以體貌疏朗、風格勁鍵的蘭竹為著稱,尤精墨竹。主張不泥古法,師法自然,“極工而后能寫意”,提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三階段論,把深思熟慮的構思與熟練的筆墨技巧結合起來。畫竹“以草書之中豎長撇法運之”,收到了“多不亂,少不疏,脫盡時習,秀勁絕倫”的藝術效果,所畫之竹氣韻生動,形神兼備,特別強調要表現“真性情”、“真意氣”。他筆下的竹挺勁弧直,具有一種弧傲、剛正、“倔強不馴之氣”,被世人視為他自己的人格寫照。畫石則骨法用筆,先勾出石的外貌輪廓,再作少許橫皴便成,配以蘭竹,極為協調統一。其作品無一雷同,莫不賦予它們性格和生命。在藝術手法上,鄭板橋主張“意在筆先”,用墨干淡并兼,筆法疲勁挺拔,布局疏密相間,以少勝多,具有“清癯雅脫”的意趣。他還重視詩、書、畫三者的結合,用詩文點題,將書法題識穿插于畫面形象之中,形成不可分割的統一體。

匯圖網提供優質精美的鄭板橋,蘭圖,未分層公版圖片下載,原創作者是鄭板橋,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸5000×17610(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共251.94 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對國畫蘭草水墨蘭花設計模板,水墨蘭草國畫蘭花設計素材,鄭板橋名畫鄭板橋國畫背景模板,水墨國畫水墨畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照