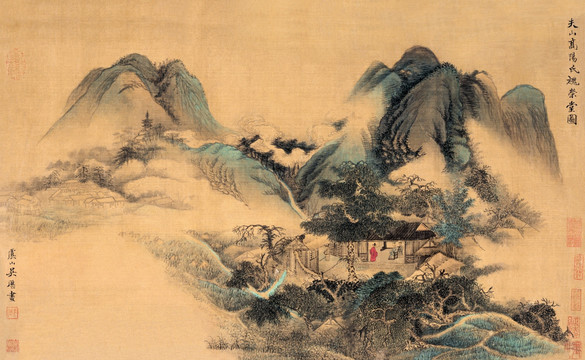

倪瓚,元末明初畫家、詩人。初名珽,字泰宇,后字元鎮(zhèn),號云林子、荊蠻民、幻霞子等。江蘇無錫人。倪瓚家富,博學好古,四方名士常至其門。元順帝至正初忽散盡家財,浪跡太湖一帶。

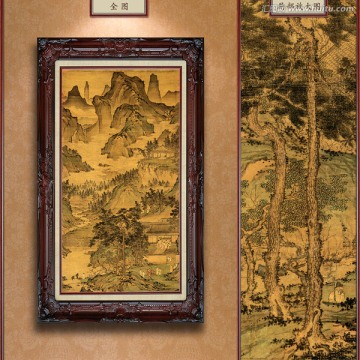

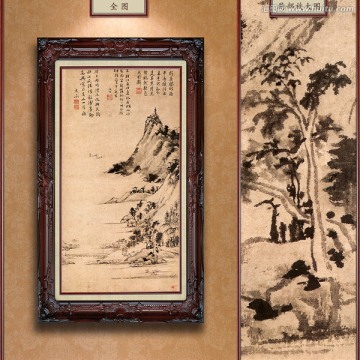

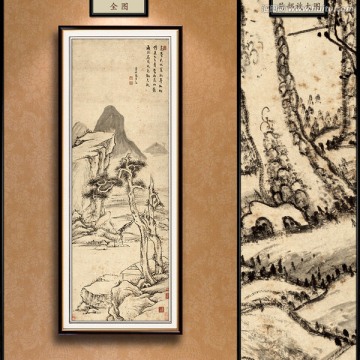

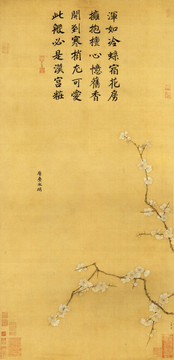

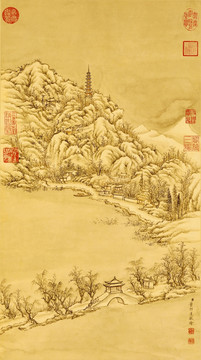

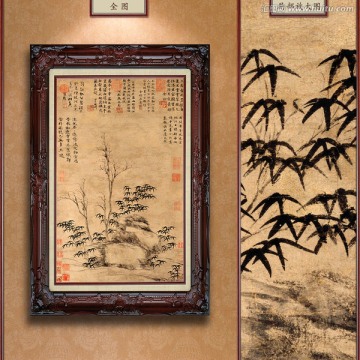

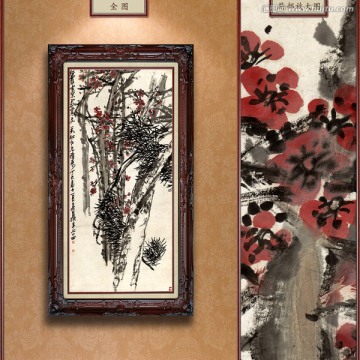

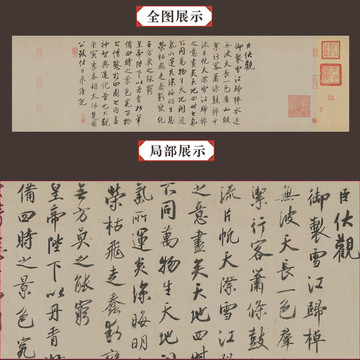

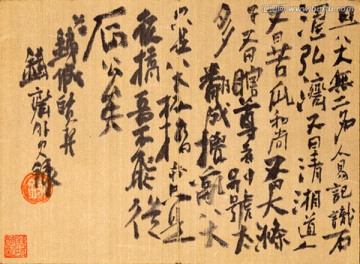

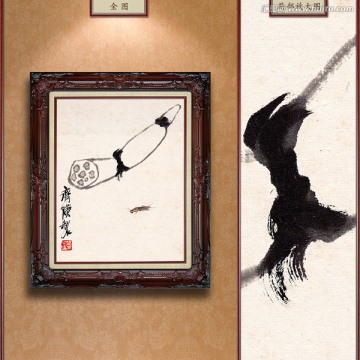

倪瓚擅畫山水、墨竹,師法董源,受趙孟頫影響。早年畫風清潤,晚年變法,平淡天真。疏林坡岸,幽秀曠逸,筆簡意遠,惜墨如金。以側(cè)鋒干筆作皴,名為“折帶皴”。墨竹偃仰有姿,寥寥數(shù)筆,逸氣橫生。書法從隸入,有晉人風度,亦擅詩文。與黃公望、王蒙、吳鎮(zhèn)合稱元四家。存世作品有《漁莊秋霽圖》《六君子圖》《容膝齋圖》等。著有《清閟閣集》。

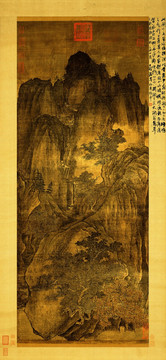

江渚風林圖軸中一個巖石前景與遠山并列岸邊幾乎相同的成分他的整個生命:這一樹叢,在每次迭代的微妙變化在他透露的情況和精神狀態(tài)的變化。 這荒涼的景觀,為同胞學者兼藝術(shù)家虞戡而作,無疑反映了在他的妻子最近去世后的喪親之痛,以及他的生命的孤獨感。他的題詞是:江渚暮潮初落,風林霜葉渾稀。倚仗柴門閑寂,懷人山色依微。 在河邊的晚潮開始下降;微風吹動著霜覆蓋的稀疏樹葉。我倚在緊閉的草叢大門沉默;我覺得我的朋友 - 幾乎是從山上走了。

被迫逃離他在江蘇省無錫市的家鄉(xiāng),躲避勒索,導致倪瓚在1356年和1366年之間成為難民,居住在一個離家西南面的地方,戲稱蘇州蝸居。 與他的無錫的家相比,這是一個痛苦的轉(zhuǎn)變。但家庭能夠安定下來,就是“簡單的寄托、和諧的存在、幸福的生活。” 倪的畫作,從這一時期起有更寬松的時間保證。因此,畫作有時看似粗略 ,當中卻有著一個藝術(shù)家的自覺的質(zhì)量追求。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的倪瓚,江渚風林圖,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是倪瓚,由設(shè)計師名人名畫上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸4500×6662(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共57.13 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對中國傳統(tǒng)國畫設(shè)計模板,室內(nèi)裝飾畫室內(nèi)掛畫設(shè)計素材,倪瓚山水畫山水字畫背景模板,山水國畫水墨山水畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權(quán)法保護,著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照