傅抱石(1904年10月5日—1965年9月29日),原名長生、瑞麟,號抱石齋主人,生于江西南昌,祖籍江西新余,現代畫家,“新山水畫”代表畫家 [1] 。早年留學日本,回國后執教于中央大學。1949年后曾任南京師范學院教授、江蘇國畫院院長等職。 他擅畫山水,中年創為“抱石皴”,筆致放逸,氣勢豪放,尤擅作泉瀑雨霧之景;晚年多作大幅,氣魄雄健,具有強烈的時代感。人物畫多作仕女、高士,形象高古。著有《中國古代繪畫之研究》《中國繪畫變遷史綱》等。

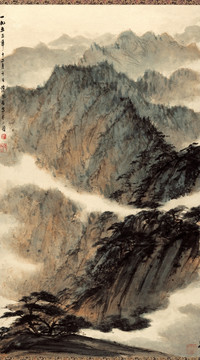

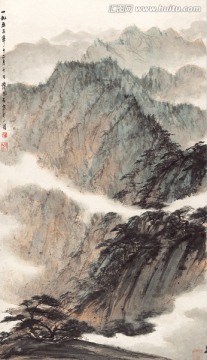

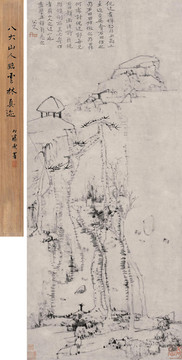

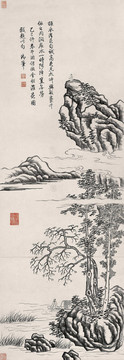

是幅蜀山圖為傅抱石先生1954年于南京所作。畫面所繪的是抗戰期間先生暫居于重慶西郊金剛坡時附近的景色,那云氣掩映間的山巒疊嶂,那陡峭而蜿蜒曲折的登山小道,那蒼郁遒勁的山間老松,那背著背簍、扛著鋤頭日暮歸家的山民,正是先生當年在彼生活時每日可見的景象,故而在多年以后仍能描繪的如寫生般生動而逼真。畫面雖僅盈尺,卻山水、人物、松云兼具,水、墨、色自然的融合,淡墨處清遠透潤,濃墨處蒼郁雄渾。兩個點景人物筆觸寥寥卻形神兼具,山巒松云用筆恣肆、元氣淋漓,抱石皴已趨于大成,望去滿紙煙嵐,蒼蒼莽莽,體現了傅抱石畫作氣勢磅礴、小中見大的特點,為傅抱石先生壯年佳作之一。

鈐印:往往醉后(朱文)、一九五四(朱文)

鑒藏印:世勛墨緣(朱文)

錄文:抱石金陵寫。

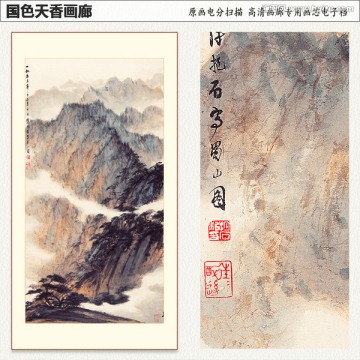

匯圖網提供優質精美的傅抱石蜀山圖公版圖片下載,原創作者是傅抱石,由設計師RMC_Design上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸6000×4218(PX),分辨率為96DPI,格式為TIF,源文件總共72.43 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對中國風裝飾畫設計模板,中堂畫設計素材,蜀山圖背景模板,寫意山水源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

傅抱石蜀山圖

獨家銷售公版作品

購買有疑問?請 聯系客服

相關專輯

更多>>- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照