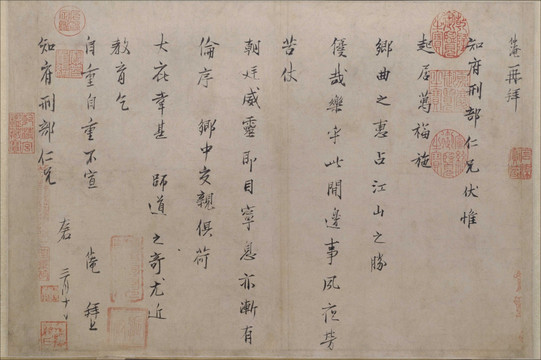

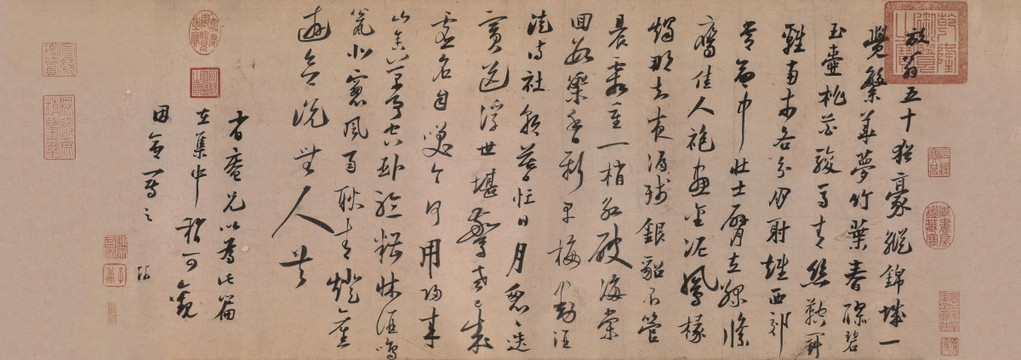

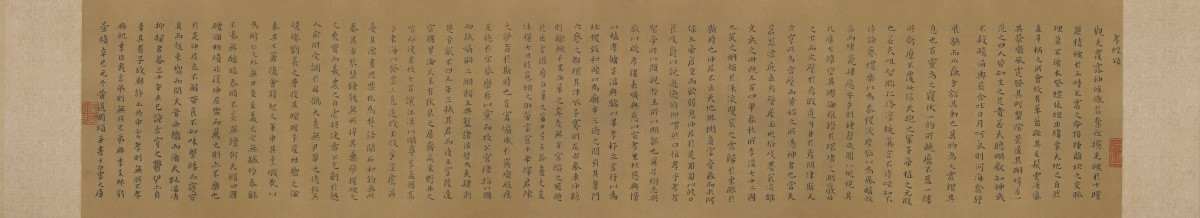

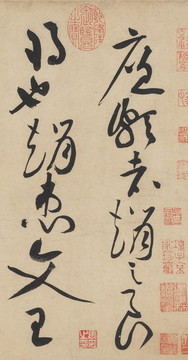

杜牧(公元803-約852年),字牧之,號樊川居士,漢族,京兆萬年(今陜西西安)人,唐代詩人。杜牧人稱“小杜”,以別于杜甫。與李商隱并稱“小李杜”。因晚年居長安南樊川別墅,故后世稱“杜樊川”,著有《樊川文集》。《張好好詩》,行草墨跡,杜牧太和八年(834)所書,此時年32歲。帖為麻箋,縱28.2厘米,橫162厘米,46行,總322 字。從整幅詩卷中可以看出,其書法深得六朝人風韻。真跡現藏故宮博物院。此篇書法作品氣勢連綿,墨筆酣暢,因是詩稿,所以更得樸實無華之美。

《張好好詩》,杜牧大和九年作并書。書體為行書。杜牧傳世墨跡只此一件。其書字體姿媚,用筆勁健,轉折處如孫過庭《書譜》。歷代評之甚多,清包世臣贊曰:用筆之法,見于畫之兩端,而古人雄厚恣肆令人不可企及者,則在畫之中截。蓋兩端出入操縱之故,尚有跡象可尋;其中截之所以豐而不怯、實而不空者,非骨勢洞達,不能倖致。中實之妙,武德以后,遂難言之。古今書訣,俱未及此,惟思白有筆畫中須直、不得輕易偏軟之說,雖非道出真際,知識固自不同。其跋杜牧之《張好好詩》云“大有六朝風韻”者,蓋亦賞其中截有豐實處在也。又云:花到十分名爛漫者,菁華內竭,而顏色外褪也;草木秋深,葉凋而枝疏者,以生意內凝,而生氣外敝也。書之爛漫,由于力弱,筆不能攝墨,指不能伏筆,任意出之,故爛漫之弊至幅后尤甚。戲鴻堂摘句《蘭亭詩》、《張好好詩》,結法率易,格致散亂,而不爛漫者,氣滿也。氣滿由于中實,中實由于指勁,此詣甚難至,然不可不知也。

匯圖網提供優質精美的唐杜牧張好好詩行書公版圖片下載,原創作者是杜牧,由設計師觀堂文化上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸41234×3331(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共523.97 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對傳世名畫設計模板,國畫設計素材,中國傳世名畫背景模板,水墨畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照