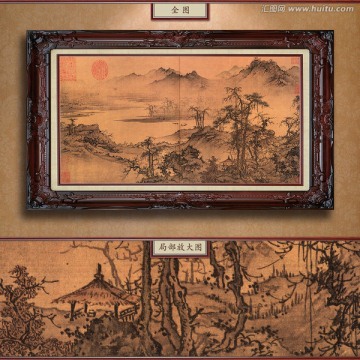

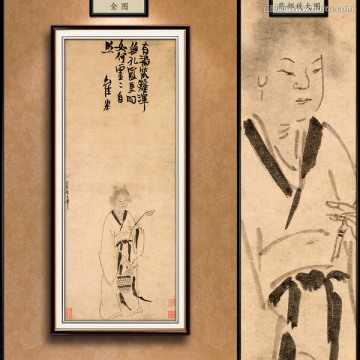

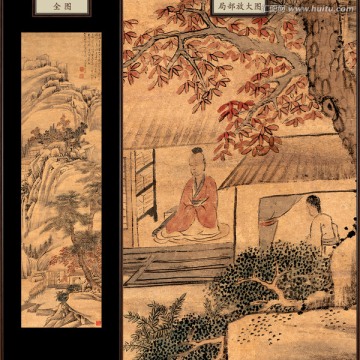

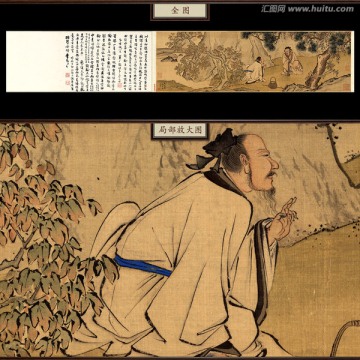

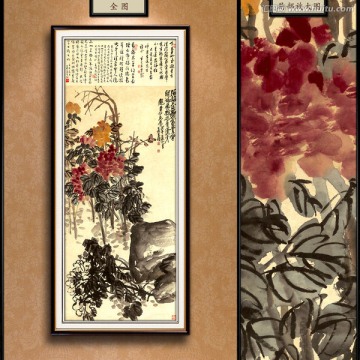

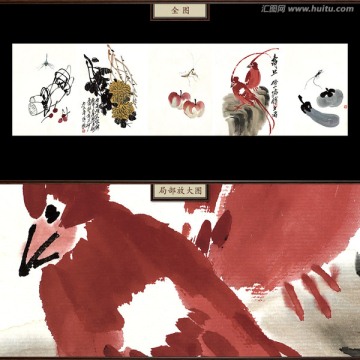

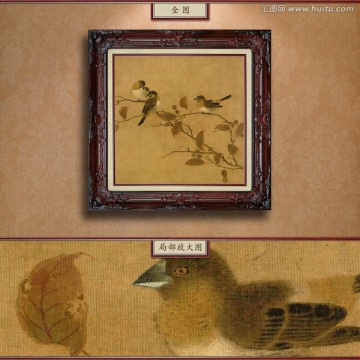

毛益(公元12世紀)〔南宋〕昆山(今屬江蘇)人,一作沛(今江蘇沛縣)人,生卒年不詳。孝宗乾道(1165-1173)間畫院待詔,工畫翎毛、花竹,尤能渲染,似欲飛鳴。厲鶚《南宋院畫錄》卷四著錄其畫跡有《黃鸝出谷圖》《荷塘柳燕圖》《聚禽圖》《黃鸝蒼翠圖》《鷺鷥圖》《三友圖》《對幅松圖》《柳杏山鳥圖》《山茶雙鳥圖》等。傳世作品有《牧牛圖》卷,紙本,墨筆,縱26.2厘米,橫73厘米,描繪煙柳平丘、牧童牧牛之生動情景,造型準確,用筆簡率,款署“毛益畫”三字,似為后添款。畫上有乾隆皇帝題詩,后有范顯德、池廷瑞、金信等九家題跋,曾經梁清標、清內府收藏,《石渠寶笈續(xù)編》著錄現藏故宮博物院;《貓圖》冊頁相傳為其所繪,藏日本東京國立博物館。父毛松,善畫花鳥四時之景,傳世作品《猿圖》現藏日本京都曼殊院。

在宋代的牧牛風俗畫中,畫家往往對清苦的放牧生活進行了理想化的表達,通過畫面賞心悅目的和悅氣息,來傳達藝術作品中樂觀豁達的精神境界。畫中的牛或溫順可愛,或母子情深,洋溢著一種人情化的天倫之樂,牧人的神態(tài)怡然自樂,盡情地享受著放牧生活,呼吸著大自然的新鮮空氣,體驗著人與自然無間的和諧,畫面中彌漫著和悅的氣息,表現出一種現實主義與浪漫主義的完美統(tǒng)一。《牧牛圖》卷描繪煙柳平丘、牧童牧牛之生動情景,造型準確、用筆簡率。款署“毛益畫”三字,似為后添款。畫上有清乾隆皇帝題詩,后有范顯德、池廷瑞、金信等九家題跋,曾經梁清標、清內府收藏。

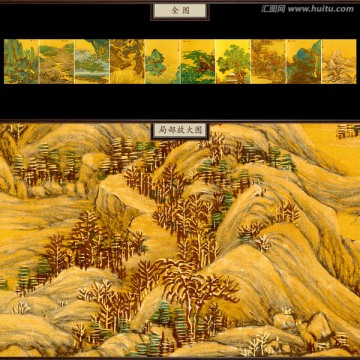

匯圖網提供優(yōu)質精美的毛益,牧牛圖卷,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是毛益,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸47244×4208(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共568.80 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對毛益名畫煙柳平丘設計模板,牧童牧牛宋代字畫設計素材,毛益字畫國畫牛背景模板,動物國畫長卷動物畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 關于匯圖

- 關于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務咨詢)

業(yè)務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業(yè)務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照

網絡工商電子營業(yè)執(zhí)照