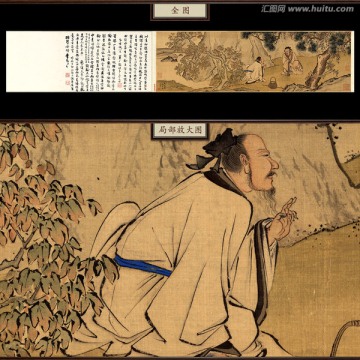

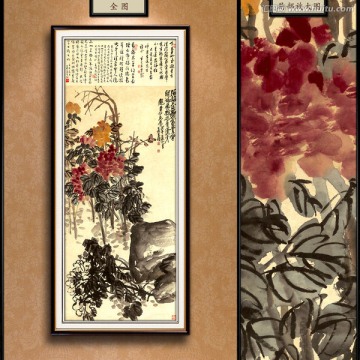

徐悲鴻(1895-1953年),漢族,原名徐壽康,江蘇宜興市屺亭鎮(zhèn)人。中國現(xiàn)代畫家、美術(shù)教育家。曾留學(xué)法國學(xué)西畫,歸國后長期從事美術(shù)教育,先后任教于國立中央大學(xué)藝術(shù)系、北平大學(xué)藝術(shù)學(xué)院和北平藝專。1949年后任中央美術(shù)學(xué)院院長。擅長人物、走獸、花鳥,主張現(xiàn)實(shí)主義,于傳統(tǒng)尤推崇任伯年,強(qiáng)調(diào)國畫改革融入西畫技法,作畫主張光線、造型,講求對象的解剖結(jié)構(gòu)、骨骼的準(zhǔn)確把握,并強(qiáng)調(diào)作品的思想內(nèi)涵,對當(dāng)時中國畫壇影響甚大,與張書旗、柳子谷三人被稱為畫壇的“金陵三杰”。所作國畫彩墨渾成,尤以奔馬享名于世。[

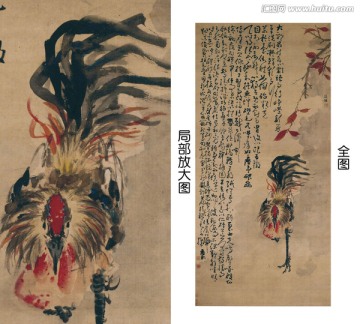

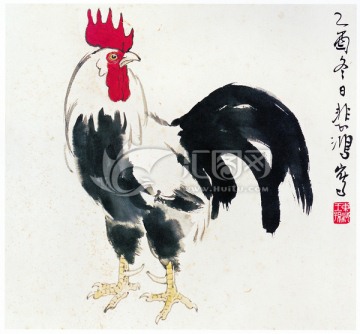

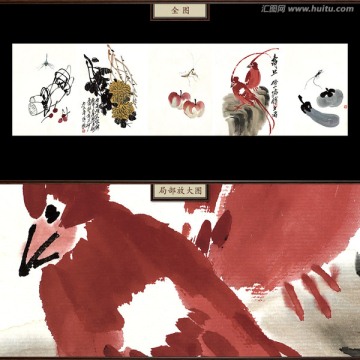

《風(fēng)雨雞鳴》是徐悲鴻的名作,紙本設(shè)色,畫左上題“風(fēng)雨如晦,雞鳴不已,既見君子,云胡不喜。丁丑始春,悲鴻懷人之作,桂林”。題詩出自《詩經(jīng)·鄭風(fēng)》風(fēng)雨篇的第三段,詩的大意是:凄風(fēng)涼雨陰沉沉的天,雞叫聲聲盼黎明,見到我的親人了,怎不叫我喜在心?

1937年,日本帝國主義加緊對中國的侵略,大師運(yùn)用了浪漫主義手法,借用“風(fēng)雨雞鳴”的詩意,抒發(fā)了自己的愛國情懷。畫的背景為昏暗的漫漫長空,用淡淡的墨色,渲染出風(fēng)雨交加的場面,看后心情壓抑,甚至令人窒息。而一只冠紅似火的大雄雞,不畏艱險,立于峻峭的巨石之上,挺胸仰望天空長鳴。作者借此發(fā)泄胸中的憂憤之情,渴望黎明的到來,期盼黑暗過后,與親人團(tuán)聚。嶙峋的山石旁,是一叢象征民族氣節(jié)的墨竹,表現(xiàn)出堅貞不屈的英雄氣概。此畫氣勢雄健,意境深遠(yuǎn),教化功能極強(qiáng),喚醒了沉睡的中國公民,激勵著一大批仁人志士,為民族解放奮斗不息,是一幅不朽的曠世杰作。

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的徐悲鴻,風(fēng)雨雞鳴,未分層公版圖片下載,原創(chuàng)作者是徐悲鴻,由設(shè)計師名人名畫上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸10000×17693(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共230.10 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對國畫公雞國畫雞設(shè)計模板,雄雞大公雞報曉雞設(shè)計素材,徐悲鴻名畫徐悲鴻畫作背景模板,徐悲鴻字畫徐悲鴻國畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照