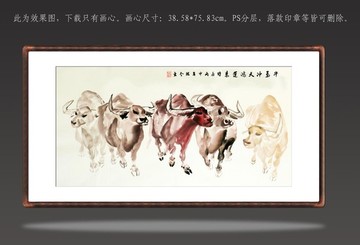

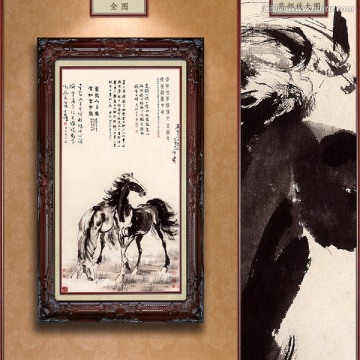

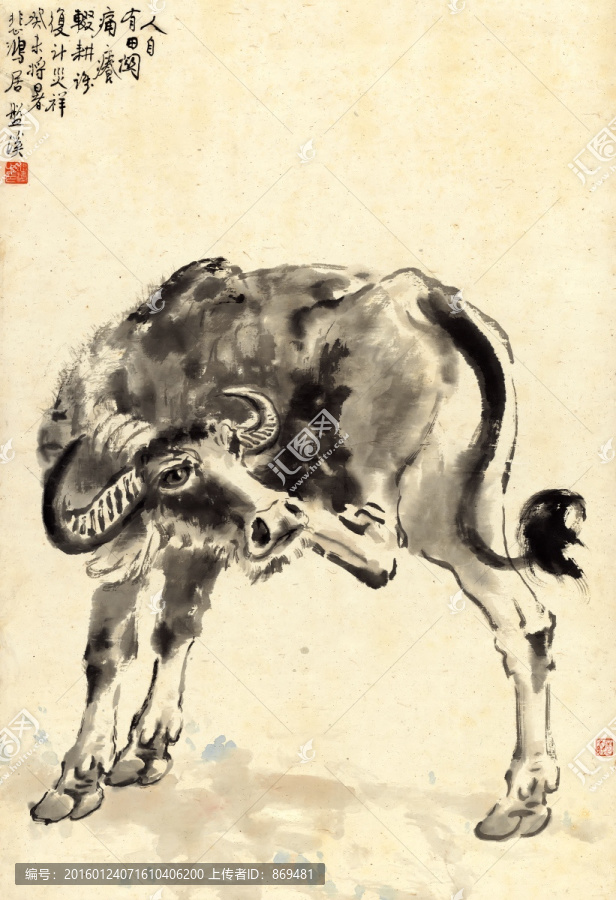

徐悲鴻(1895-1953年),漢族,原名徐壽康,江蘇宜興市屺亭鎮人。中國現代畫家、美術教育家。曾留學法國學西畫,歸國后長期從事美術教育,先后任教于國立中央大學藝術系、北平大學藝術學院和北平藝專。1949年后任中央美術學院院長。擅長人物、走獸、花鳥,主張現實主義,于傳統尤推崇任伯年,強調國畫改革融入西畫技法,作畫主張光線、造型,講求對象的解剖結構、骨骼的準確把握,并強調作品的思想內涵,對當時中國畫壇影響甚大,與張書旗、柳子谷三人被稱為畫壇的“金陵三杰”。所作國畫彩墨渾成,尤以奔馬享名于世。

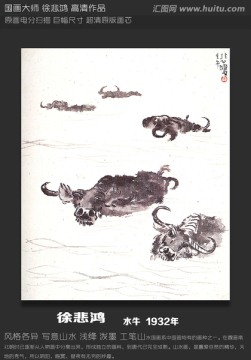

本畫創作于1943年,畫家時居重慶磐溪,任教于剛組建的中國美術學院。牛為徐悲鴻特別鍾愛的題材,這要源于其少時的牧童情節,悲鴻的童年比較清苦,家里有幾畝瓜田,卻無耕牛,他平時幫助有牛的鄰居放牛,耕作時便可借牛來耕自家的田,耕牛牧歌成為其童年的美好回憶,在抗戰期間顛沛流離的生活中,他也多次借牧牛的場景表達對平靜、安寧生活的憧景。此畫題跋中,亦隱含了壹種對田耕生活的追緬和留戀。

畫中耕牛體軀結實健壯,眼神逼人,蠻猛中帶有淳厚之態,尤其壹后蹄抬起,在耳后搔癢,頗生趣味。畫法以墨筆和分離筆觸寫之,看似信筆涂抹,實則每筆的濃淡和干濕都表現了牛毛的質感,畫出了牛身各部分的向背凹凸,造型準確生動,足見悲鴻在大量素描寫生中訓練出的造型功力。

匯圖網提供優質精美的徐悲鴻,耕牛圖,未分層公版圖片下載,原創作者是徐悲鴻,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸4200×6137(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共73.77 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對國畫牛水墨牛設計模板,動物國畫動物畫設計素材,徐悲鴻名畫徐悲鴻畫作背景模板,徐悲鴻字畫徐悲鴻國畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照