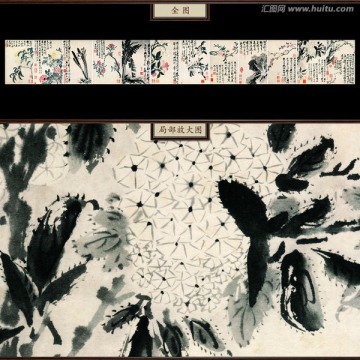

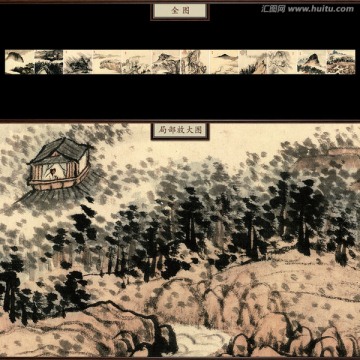

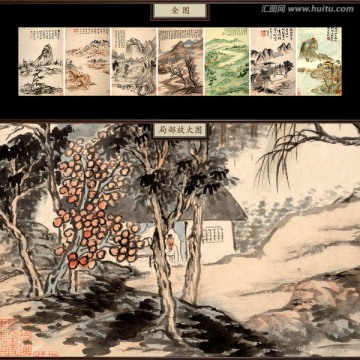

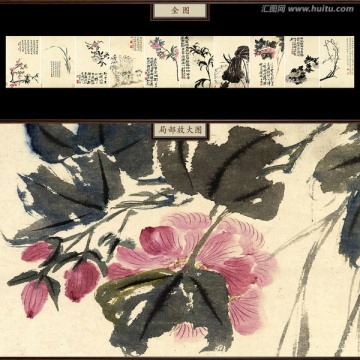

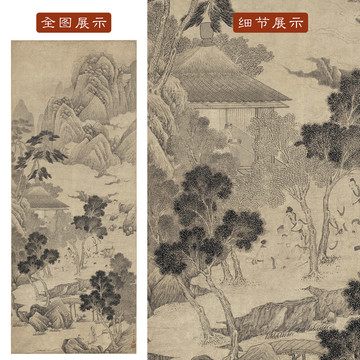

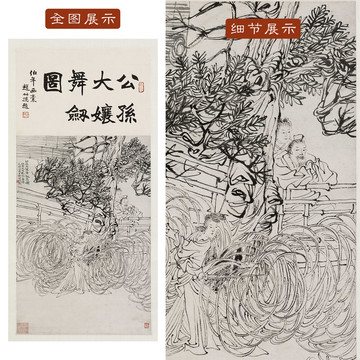

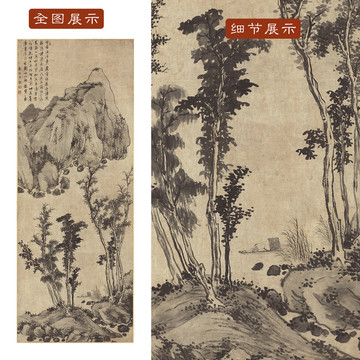

石濤(1642年-1708年),清初畫家,原姓朱,名若極,廣西桂林人,祖籍安徽鳳陽,小字阿長,別號很多,如大滌子、清湘老人、苦瓜和尚、瞎尊者,法號有元濟、原濟等。南明元宗朱亨嘉之子,與弘仁、髡殘、朱耷合稱“清初四僧”。石濤是中國繪畫史上一位十分重要的人物,他既是繪畫實踐的探索者、革新者,又是藝術理論家。

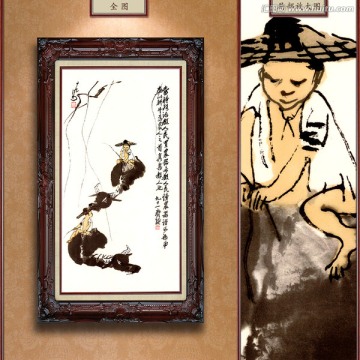

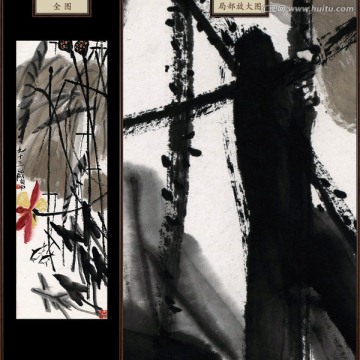

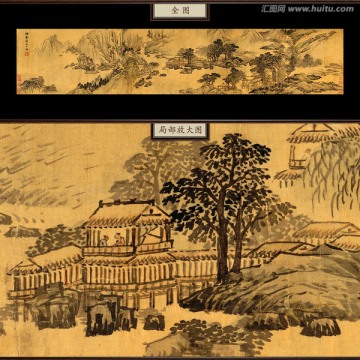

1667年石濤25歲時,在安徽宣城創作了此幅《十六阿羅應真圖卷》,這幅畫據說畫了一年始成,是其進入禪門后的精心之作。好友梅清題跋,并對此畫給予了高度評價,稱此作“神采飛動,天趣縱橫,筆痕墨跡,變化貽盡。此畫為石濤早期人物畫的代表作品,亦是石濤藝術生命里巔峰之作。此圖附有大量山水樹石作配景。場面宏闊,豐富多彩;用墨濃淡干濕,或筆簡墨淡,或濃重滋潤,酣暢淋漓,極盡變化;人物線條古樸,羅漢面部神態生動,富有情趣。羅漢們兩人或多人一組,置身于山谷自然之中,或行或坐。人物形貌有別,姿勢各殊,生動自然,飄逸灑脫。高處重山復嶺,山間泉水飛流,直入深澗,迂回盤桓。淺絳設色,淡雅中見沉厚。

匯圖網提供優質精美的石濤,十六阿羅應真圖,未分層公版圖片下載,原創作者是石濤,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸22000×1451(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共91.35 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對山水人物畫墨筆人物畫設計模板,水墨人物畫水墨國畫設計素材,人物國畫人物字畫背景模板,石濤名畫佛教畫作源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照