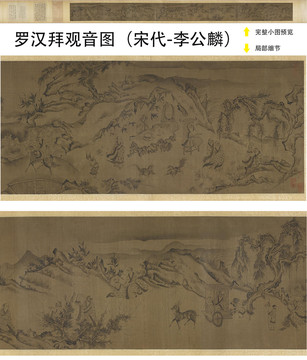

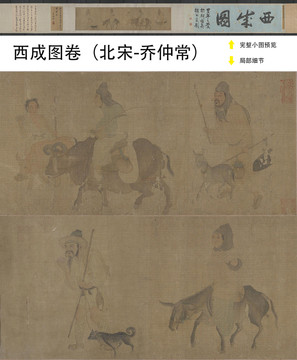

李公麟(1040~1106),北宋廬州舒城(今安徽舒城)人,字伯時,出身名門大族,家藏古器名畫法書甚多,自幼知識淵博,好古善鑒,多識奇字,自夏商以來鐘鼎尊彝皆能考訂世次,辨別款識。長于詩文,行楷書有晉人風。與王安石、蘇軾、米芾、黃庭堅為至交,系駙馬王詵之座上客。熙寧三年(1070)中進士,為中書門下省刪定官,后官至朝奉郎。元符三年(1100)病痹告老,居家鄉龍眠山,號龍眠居士。一生勤奮,作畫無數,人物、史實、釋道、士女、山水、鞍馬、走獸、花鳥無所不能,無所不精。人物、道釋深得吳道子旨趣,運筆如行云流水,造型正確,神態飛動;山水氣韻清秀,得王維正傳;著色山水追李思訓心法;畫馬過韓干。能集諸家之長,得其大成,師法自然,大膽創新,自成一家,被后代敬為第一大手筆、百代宗師。

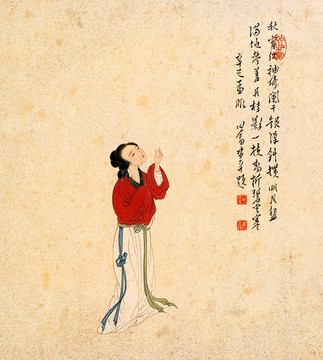

這幅是宋代畫家李公麟的代表作之一,該圖描繪了作者對洛水之神宓妃的愛慕以及神人殊隔、不能交接的惆悵。作品將不同情節置于同一畫卷,洛神和曹植在一個完整的畫面的不同場景中反復出現,以山石、林木及河水等背景,將畫面分隔成不同情節,使畫面既分隔又相聯接。卷中人物、山水、樹石、龍馬等,一應俱全,刻畫細致。人物用筆古拙,山石空勾無皴,畫風高古,上接魏晉。依畫面內容,又將《洛神賦》全文以小楷書分二十二段錄于其上。畫卷起首處本殘,為后人所補。

匯圖網提供優質精美的李公麟摹顧愷之洛神賦圖公版圖片下載,原創作者是李公麟,由設計師康欣欣上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸59588×2145(PX),分辨率為350DPI,格式為TIF,源文件總共365.70 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對北宋李公麟設計模板,第二卷設計素材,摹顧愷之洛神賦圖背景模板,李公麟源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照