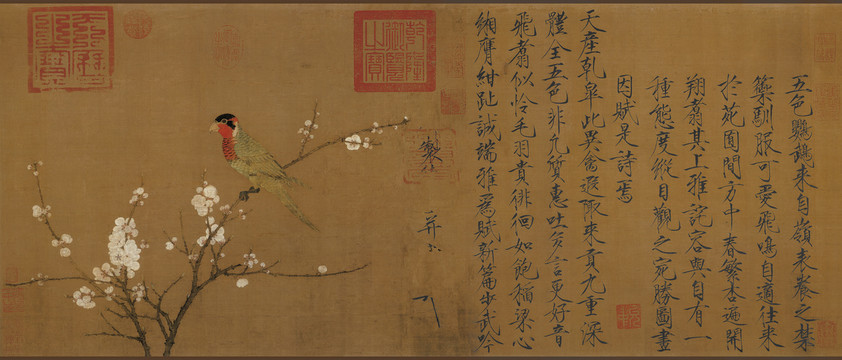

張若澄(1721-1770),字鏡壑,號默耕,安徽桐城人。是清代名臣張英之孫、張廷玉次子、張若靄之弟。乾隆十年(1745)進士,改庶吉士,授編修,入直南書房。三充鄉、會試同考官,一主湖南鄉試,矢公矢慎,士論翕然。歷官內閣學士,兼禮部侍郎銜。卒于官。國史附傳。著有《瀟碧軒詩》四卷。

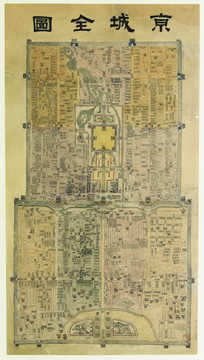

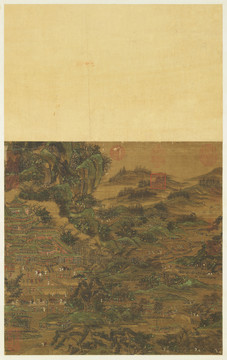

此冊以北京城著名的“燕京八景”為題而畫。燕京八景一說始自金《明昌遺事》,當時金章宗完顏璟將燕京的八處風光名勝選定為燕京八景,即“居庸疊翠”、“玉泉垂虹”、“太液秋風”、“瓊島春蔭”、“薊門飛雨”、“西山積雪”、“盧溝曉月”和“金臺夕照”。“燕京八景”歷金、元、明、清四代,又有稱“燕臺八景”、“燕山八景”、“京師八景”、“京畿八景”者,雖景點相同,八景的名稱在不同時期則有所變化。乾隆十六年(1751年),乾隆曾御制《燕山八景詩》,將八景定名為“瓊島春蔭”、“太液秋風”、“玉泉趵突”、“西山晴雪”、“薊門煙樹”、“盧溝曉月”、“金臺夕照”、“居庸疊翠”,沿用至今。該畫冊中建筑的刻畫不用界尺,但是對建筑的特征卻描繪得生動準確,表現手法活潑而不失穩重,是畫家對景寫實的佳作。 [1]

匯圖網提供優質精美的張若澄金臺夕照公版圖片下載,原創作者是張若澄,由設計師世界名畫之家上傳,作品分類為設計素材下的文化藝術,像素尺寸6500×5238(PX),分辨率為300DPI,格式為JPG,源文件總共22.89 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對燕山八景圖北京故宮設計模板,燕京八景燕臺八景設計素材,燕山八景京師八景背景模板,建筑國畫山水風景畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照