龔賢 (1618-1689)明末清初著名畫家,金陵八大家之一。又名豈賢,字半千、半畝,號野遺,又號柴丈人、鐘山野老,江蘇昆山人,流寓金陵(今南京市),早年曾參加復(fù)社活動,明末戰(zhàn)亂時外出漂泊流離,入清隱居不出,他與同時活躍于金陵地區(qū)的畫家樊圻、高岑、鄒喆、吳宏、葉欣、胡慥、謝蓀等并稱金陵八家;與清初著名詩書畫家呂潛并稱天下二半(龔賢,字半千;呂潛,號半隱)。工詩文,善行草,源自米芾,又不拘古法,自成一體。著有《香草堂集》。

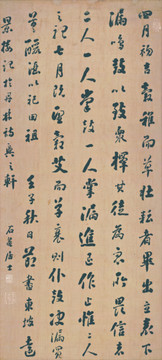

附圖上者第四行蘆花羹、附圖下者第六行照等字,不僅使轉(zhuǎn)精熟、提按分明,結(jié)字亦是美輪美奐、光彩照人。這些足以說明作者在書法方面是下過真功夫的。龔賢書法對于側(cè)鋒的運(yùn)用具有過人的膽氣,這也許得益于他的專業(yè)畫家身份。如作品中到、隨等字,還有徹字,筆勢飛動、翻滾,一任天然,全由意興所遣。在這里,如果還要說什么中鋒、側(cè)鋒、使轉(zhuǎn)之類,倒是顯得迂腐了。統(tǒng)觀長卷,字里行間具有風(fēng)檣陣馬,沉著痛快的米書旨趣,亦有些許董書的精熟,有些字的寫法似乎直接從董書里下載而來,因此有人推斷龔賢書法取法于米、董是有一定道理的。首先,他與董其昌生活年代相近,也正是董書最為風(fēng)行之際,其書法受到董其昌影響是再正常不過的事;其次,龔賢學(xué)過米家山水,兼習(xí)米芾書法,也在情理之中。

龔賢畢竟是一位畫家,畫家研習(xí)書法,多以借鑒為目的--借此錘煉筆墨線條,最終服務(wù)于自己的繪事。龔賢對于書法的研習(xí),也僅僅停留在錘煉和豐富自己的線條語言這一層面,并沒有做深入、系統(tǒng)的八法訓(xùn)練,這一點(diǎn)在他所有的書法作品里都是清晰可見的。比如該長卷首行歌字,以字法論之,第一筆當(dāng)為橫,行草法亦可作點(diǎn),但龔賢落筆非橫非點(diǎn);而接下來的三點(diǎn),既不圓滿周到,也沒有點(diǎn)貴緊而重

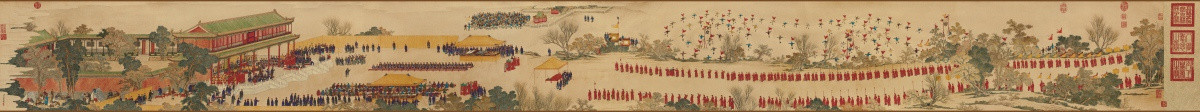

匯圖網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)精美的漁歌子詞卷行書紙本公版圖片下載,原創(chuàng)作者是龔賢,由設(shè)計師觀堂文化上傳,作品分類為其他設(shè)計下的美術(shù)繪畫,像素尺寸73609×3449(PX),分辨率為300DPI,格式為TIF,源文件總共726.37 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對傳世名畫設(shè)計模板,傳世書法設(shè)計素材,名家書法背景模板,國畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網(wǎng)是正版商業(yè)圖庫,所有原創(chuàng)作品(含預(yù)覽圖)均受著作權(quán)法保護(hù),著作權(quán)及相關(guān)權(quán)利歸上傳用戶所有,未經(jīng)許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔(dān)高達(dá)人民幣50萬元的賠償責(zé)任。

- 規(guī)則協(xié)議

- 條款協(xié)議

- 版權(quán)知識

- 關(guān)于匯圖

- 關(guān)于我們

- 聯(lián)系我們

- 客服中心

- 在線咨詢(業(yè)務(wù)咨詢)

業(yè)務(wù)投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產(chǎn)權(quán)投訴:service@huitu.com

關(guān)注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務(wù)所)

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網(wǎng)安備 33011002011125號  網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照

網(wǎng)絡(luò)工商電子營業(yè)執(zhí)照