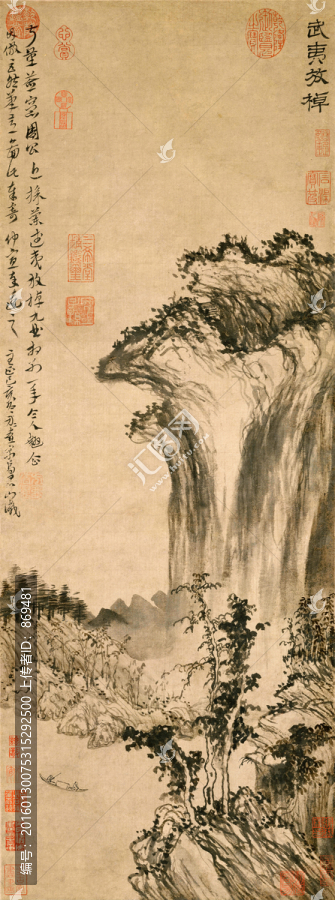

方從義(約1302—1393),元末著名道士畫家,江西貴溪人。字無隅,號方壺、又號上清羽士、不芒道人、金門羽客、鬼谷山人。早年入道,師從永嘉人金月巖修道家之學,為龍虎山上清宮正一派道士,金月巖去世后,他離開龍虎山游歷全國各地,往來于大江南北,至正三年(1343)曾至大都(今北京),結交了不少文人、畫家和達官貴人,名臣危素稱他為“方外之交”,畫家張彥輔曾為之繪《圣井山圖》相贈,在當時很有名氣,由于不喜談論時事,獨好畫,不久即思南歸,但這次北游使他大開眼界,對他的畫有很大促進。

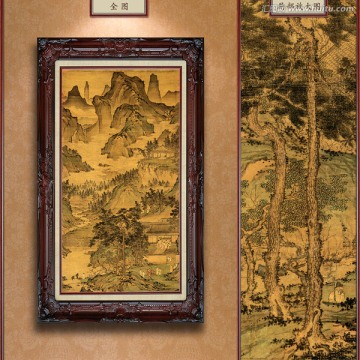

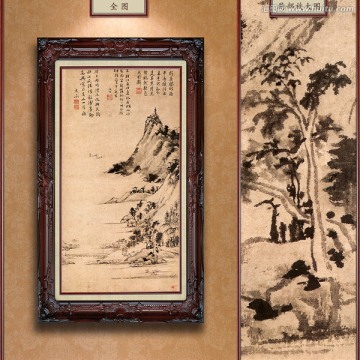

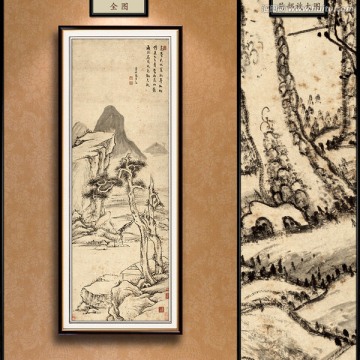

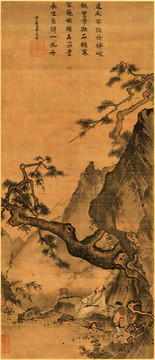

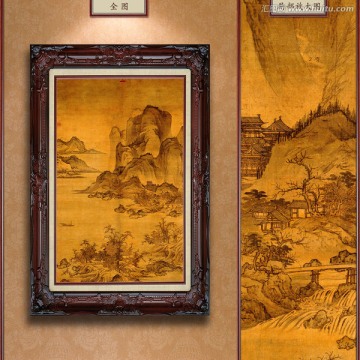

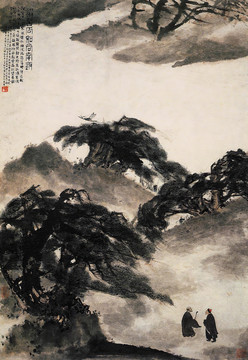

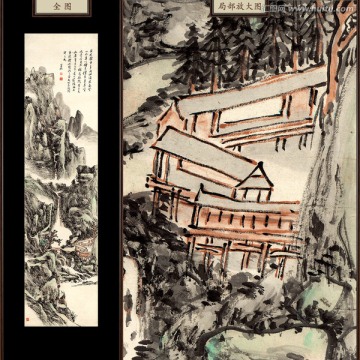

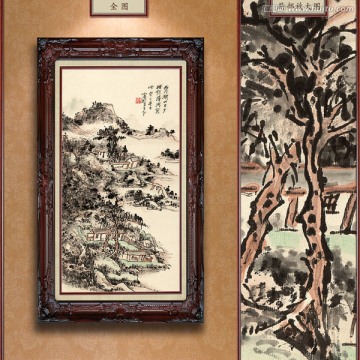

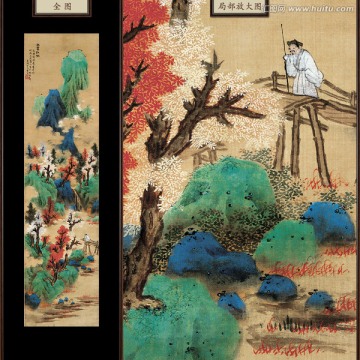

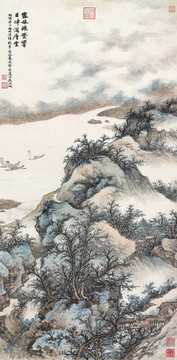

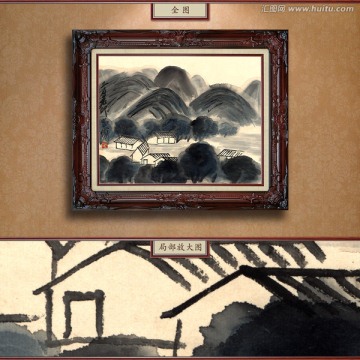

此圖畫武夷山景。武夷山在今福建省崇安縣西南,綿亙百余里,有36峰、37巖,水流其間,分為九曲,為我國南方風景名勝之地。古代,道家將它稱為第十六洞天,是道教活動較為集中的地區。此圖是方從義為同道周敬堇而作。畫面右側一峰高聳,峰下水中一葉小舟徐徐劃行,岸上怪石嶙峋,林木叢生其間。筆墨濃潤,酣暢淋漓,山體用縱向長線條皴染,以增其峭礪高聳之感。布局奇特,筆法多變,融古法為己用,表現出獨具特色的藝術格調。

匯圖網提供優質精美的方從義,武夷放棹圖軸,未分層公版圖片下載,原創作者是方從義,由設計師名人名畫上傳,作品分類為其他設計下的美術繪畫,像素尺寸3000×8063(PX),分辨率為400DPI,格式為TIF,源文件總共69.23 MB,建議使用圖片查看器軟件打開。瀏覽本次作品的您可能還對山水風景畫設色山水畫設計模板,山水國畫山水字畫設計素材,山水人物畫方從義名畫背景模板,水墨國畫風景國畫源文件下載等素材感興趣。

【聲明】匯圖網是正版商業圖庫,所有原創作品(含預覽圖)均受著作權法保護,著作權及相關權利歸上傳用戶所有,未經許可任何人不得擅自使用,否則將依法被要求承擔高達人民幣50萬元的賠償責任。

- 客服中心

- 在線咨詢(業務咨詢)

業務投訴:400-0017-115(8:30-17:30) - 知識產權投訴:service@huitu.com

關注匯圖公眾號

及時獲取賬號消息提醒

及時獲取賬號消息提醒

Copyright ? 2011-2025 Huitu.com 杭州匯圖網絡科技有限公司 版權所有 法律顧問:姚小娟(浙江天冊律師事務所)

增值電信業務經營許可證: 浙B2-20110433 ??????違法和不良信息舉報電話:0571-86771257 浙公網安備 33011002011125號  網絡工商電子營業執照

網絡工商電子營業執照